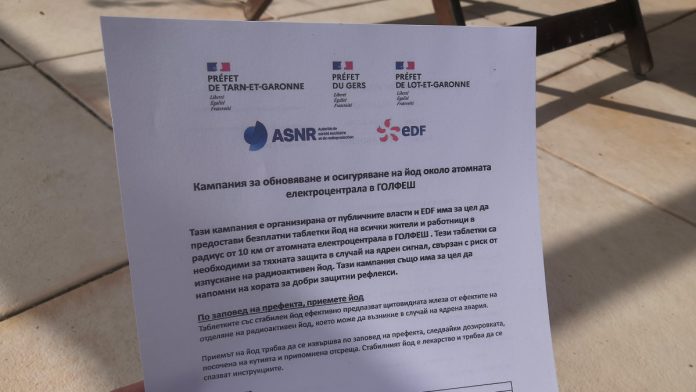

Un communiqué de l’État, diffusé récemment dans le cadre d’une campagne d’information sur la distribution de pastilles d’iode autour de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne), a ravivé un débat aussi ancien que sensible : celui de la place de la langue française dans la sphère publique et du principe d’assimilation. Ce texte, publié en version française, mais également traduit en langue bulgare, a suscité une réaction de la part de Quentin Lamotte, conseiller régional Rassemblement National en Occitanie.

L’élu a publié un communiqué le lundi 7 avril exprimant ses réserves quant à cette initiative. Selon lui, cette traduction soulève une question de fond : celle de la place de la langue française dans les documents émanant des services de l’État. Il s’interroge sur le bien-fondé de l’introduction d’une langue étrangère dans ce type de communication, estimant qu’un tel choix pourrait, à la longue, affaiblir un principe essentiel à l’unité du pays : l’usage commun de la langue française dans l’espace administratif. Il écrit notamment :

« Notre pays repose sur l’idée que l’usage du français dans les communications officielles garantit l’égalité de tous les citoyens, indépendamment de leurs origines. »

S’il reconnaît la volonté d’adapter l’information à des publics spécifiques, il redoute que cette logique n’entraîne, à terme, une fragmentation du cadre commun :

« Traduire un communiqué officiel dans une langue étrangère revient à rompre avec cette tradition d’universalité et à introduire une différenciation que certains pourraient juger incompatible avec l’exigence d’unité. »

Dans son propos, Quentin Lamotte interpelle le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, afin de connaître la position du gouvernement sur l’usage de langues étrangères dans les documents administratifs. Il conclut en affirmant que « les Français attendent une réponse claire et des mesures concrètes pour réaffirmer l’importance du français comme langue de l’intégration ».

Cette décision relance un débat plus large : celui de l’équilibre entre la nécessité de garantir l’accès à l’information pour tous, et la volonté de maintenir un cadre commun fondé sur la langue française.

Si la décision semble relever d’un contexte local précis — notamment celui de la prévention des risques nucléaires —, en toile de fond, c’est le rôle même de la langue française comme vecteur d’unité qui est convoqué dans le débat. Une interrogation qui fait écho dans une France traversée par la diversité, mais profondément attachée à ses principes fondateurs.

Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook.